Rules 競技規則

トリムバレーボール公式ルール

ハンドブックはこちら

競技規則

Ⅰ.施設と用具

1.コート

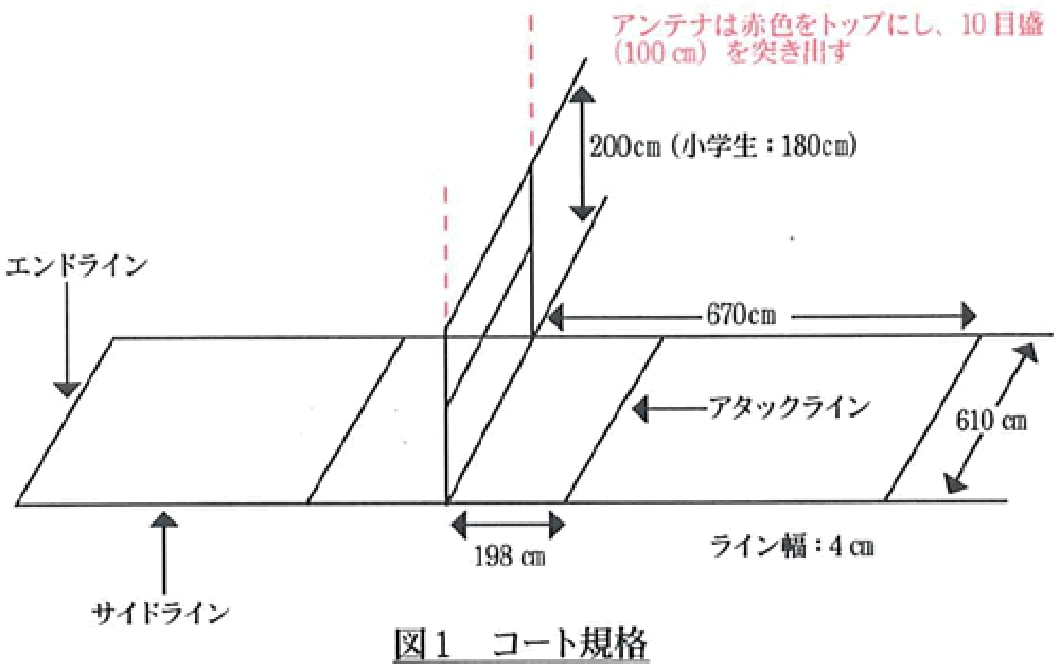

- 01.コートの高さおよび名称は図1の通りとする。

- 02.ネットの高さは200cm統一する。小学生については180cmとする。

2.用具

- ボール:

- ケンコートリムボール

- ポスト:

- バドミントン用ポスト(補助ポールで高さを調節)又はソフトバレーボール用ポスト

- ネット:

- ソフトバレーボール用ネット

Ⅱ.競技者・チーム

1.

1チームのメンバーは6人以上12人まで登録できる。市民大会等公式試合は予め参加申込書により登録したメンバーで臨まなければならない。(複数チームへの重複登録は禁止)。大会開始後は同じサークル内だからといってメンバーを流動させてはならない。

2.

1チームのプレーヤーは6人とし、前衛3人、後衛3人のポジションに位置し、サーブ権を得るごとに時計回りにひとつずつ移動する。(ローテーションという)

3.

男女混合チームまたは女子チームを基本とする。男女混合チームの場合、プレー中女子プレーヤーが2人以上含まれていなければならない。

4.

チームメンバーのうち1人をキャプテンとする。キャプテンがゲームに出ないときは、ゲームに出る(コートに入る)プレーヤーの1人をキャプテンに指名し、主審または副審に申告する。キャプテンはコート内ではキャプテンマークを着用する。

5.

キャプテンは審判に対して、作戦タイムを要求、メンバーチェンジの要求、判定に対する質問、確認を行うことができる。ただし抗議をすると警告をとられる場合がある。他のプレーヤーそれらの一切の権限はない。なお、1セット中にチームとして2度警告をとられると反則となり相手チームに1点が与えられる。以降、当該ゲーム中、警告をとられる都度、1点ずつ相手チームに得点が加算される。

6.

なんらかの理由で、試合開始前に試合を放棄する場合(不戦敗)のスコアは、放棄チームは0、相手チームには全得点が与えられる。(ラリーポイント制、15点先取、3セットマッチの場合は、ゲームカウント2-0、セットカウント15-0、15-0)

7.

必ず1チーム6人でプレーする。たとえば試合中なんらかのアクシデントが発生し、交代要員がなく6人に欠ける場合はその時点で負け(試合放棄)となる。スコアは試合放棄時点より以降、勝敗決定に至るまでの得点が相手チームに加算される。

8.

試合中、怪我などによる事故の場合に主審は3分間のレフェリータイムを取り、手当の時間を与えることができる。

9.

監督やコーチを配置することは自由ではあるが、それらの人は試合に関して立場上の権限はない。(タイムやメンバーチェンジ等の要求はできない)。

Ⅲ.試合形式

1.

ラリーポイント制、15点先取、3セットマッチを原則とし、2セット先取をもって勝ちとする。各セットともジュース(14-14の場合、2点差がつくまでゲームを続けること)はなしとする。

2.

ラリーポイント制とは、サーブを打ったほうのチーム、サーブレシーブをしたほうのチームにかかわらず、攻撃を決めたり、相手の反則やミスがあったとすると1点を得る試合形式である。

Ⅳ.試合の進行

1.試合のスタートとコートチェンジ

- 01.両チームのキャプテンは、サーブ権をとるかコートを選ぶかをジャンケンで決める。なおコートを選んだ場合、自動的にレシーブからスタートすることになる。

- 02.第2セットはサーブ権、コートとも入れ替わってスタートする。

- 03.コートチェンジの際、プレーヤーはいったんエンドラインの外側に整列し、審判の合図で時計と反対回りで移動する。

- 04.セットオールになったとき、第3セットが始まる前に両チームのキャプテンは再びジャンケンをしてサーブ権かコートかを決める。

- 05.第3セットはどちらかのチームが8点に到達した時点でコートチェンジを行う。試合開始時、各プレーヤーはコートチェンジ前と同じポジションでなければならない。

2.メンバーチェンジ

- 01.メンバーチェンジは1セットにつき6回までできる。これは1チーム最大登録可能人数12人が全員出場できることを想定したものである。

- 02.交代で退いたプレーヤーはそのセット中もう1度だけコートに戻れるが、この場合、交代できるのは自分の代わりに入ったプレーヤーとだけである。これは特定のプレーヤーが特定のポジションを占めるのを禁止するためである。

- 03.交代で入ったプレーヤーは1度退いたらそのセット中再び交代でコートに入れない。ただし負傷者が出るなど、やむをえない時は代わりに入ってもよい。

3.作戦タイム

- 01.作戦タイムは1セットにつき2回までとることができる。(1回20秒以内)

- 02.作戦タイムを要求したチームがタイムを解くと、相手チームは即座に元のポジションに戻りプレー再開に備えなければならない。

Ⅳ.試合の進行

1.試合のスタートとコートチェンジ

01.両チームのキャプテンは、サーブ権をとるかコートを選ぶかをジャンケンで決める。なおコートを選んだ場合、自動的にレシーブからスタートすることになる。

02.第2セットはサーブ権、コートとも入れ替わってスタートする。

03.コートチェンジの際、プレーヤーはいったんエンドラインの外側に整列し、審判の合図で時計と反対回りで移動する。

04.セットオールになったとき、第3セットが始まる前に両チームのキャプテンは再びジャンケンをしてサーブ権かコートかを決める。

05.第3セットはどちらかのチームが8点に到達した時点でコートチェンジを行う。試合開始時、各プレーヤーはコートチェンジ前と同じポジションでならなければならない。

2.メンバーチェンジ

01.メンバーチェンジは1セットにつき6回までできる。これは1チーム最大登録可能人数12人が全員出場できることを想定したものである。

02.交代で退いたプレーヤーはそのセット中もう1度だけコートに戻れるが、この場合、交代できるのは自分の代わりに入ったプレーヤーとだけである。これは特定のプレーヤーが特定のポジションを占めるのを禁止するためである。

03.交代で入ったプレーヤーは1度退いたらそのセット中再び交代でコートに入れない。たたし負傷者が出るなど、やむをえない時は代わりに入ってもよい。

3.作戦タイム

01.作戦タイムは1セットにつき2回までとることができる。(1回20秒以内)

02.作戦タイムを要求したチームがタイムを解くと、相手チームは即座に元のポジションに戻りプレー再開に備えなければならない。

Ⅴ.アウトボール(アウト)とインボール(セーフ)の判定

1.ボールアウト

01.ボールが、コートの区画線の完全な外側に落下するか、またはコートの外の物体に触れたとき。

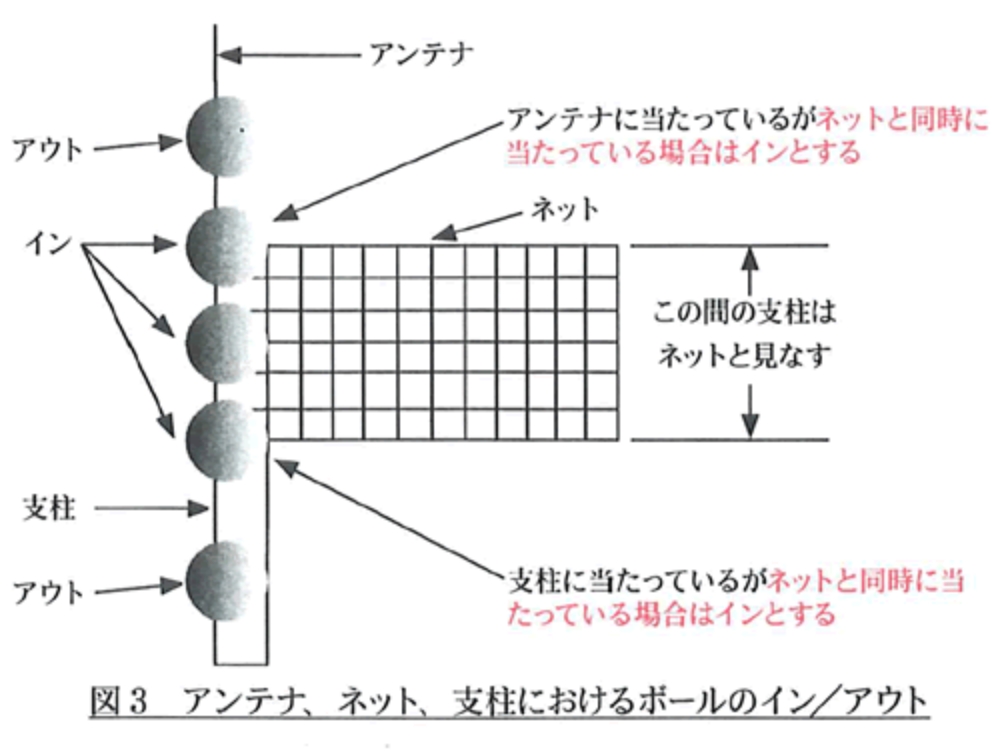

02.ボールが、2本のアンテナ、またはその想像延長線の間を通過しなかった時。

03.ボールが、天井、照明器具などに当たった時。

04.アンテナ部分のみに当たった時。

05.支柱部分のみに当たった時。

06.ボールがネットを張ってある他のコートの領空内に侵入した時。

07.サイドラインの外側で相手チームの領空内に侵入した時。

2.ボールイン

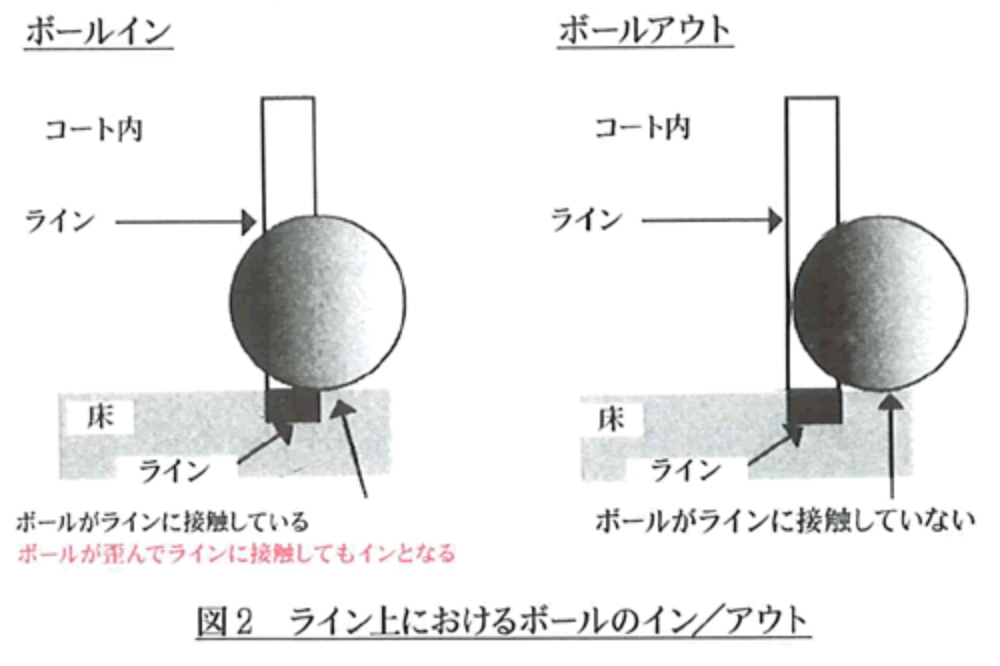

01.ボールがコート内に落下した時(ラインにボールが触れていればイン)

02.プレー中(サーブを除く)ボールがネットに触れて相手側のコートに入った時。

03.ボールが、アンテナとネットに同時に当たった時。

04.ボールが、支柱とネットが重なっている所に当たった時。

Ⅵ.プレー上の規則

1.サーブとポジション

01.サーブはサーブ権を持ったチームの護衛右ポジションのプレーヤーがサービスゾーン内(エンドライン後方)で、ボールを投げ上げ片手で打つ。片手に乗せた状態のボールを横からこするように打ったり、ボールを手で投げ入れたり足でキックしたりしてはいけない。アンダーハンドサーブの場合、ボールを投げ上げるというよりも空中に置く感じになるが、打つ瞬間トスした手からボールが少しでも離れていればよい。

02.サーブは1回しか打てない。トスはしたけれどうまくボールが上がらなかった場合等、サーバーの身体に触れることなく床に落ちた時は1回だけやり直しができる。身体に触れて床に落下したらフォルト(失敗)

03.サーブはレフェリーが「打て」の合図の笛を吹いてから5秒以内に行う。笛を吹く前に打った場合はやり直しになる。また「打て」の合図後、自分のリズムを取るため、手のひらの中でボールを回転させたり2~3回床にボールをついても極端な時間ロスでない限りは許される。

04.サーブ側が得点を続けている限り、同一のプレーヤーがサーブを打ち続ける。

05.サーバーはボールを打つ瞬間までエンドラインを踏んだり踏み越してはいけない。トスしたボールは空中でコート内にあってもよい。

06.ジャンプサーブの場合、踏み切り時も着地時も、両足ともエンドラインを踏んだり踏み越してはいけない。トスしたボールは空中でコート内にあってもよい。

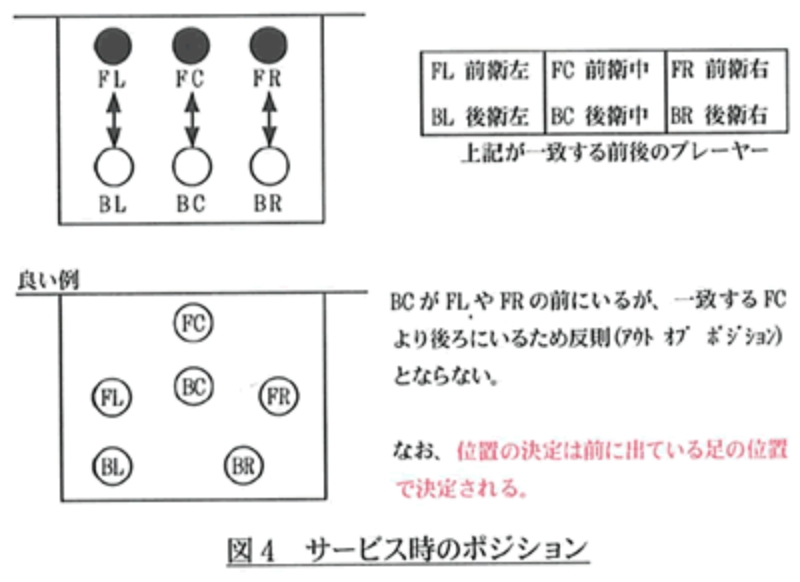

07.サーブが打たれる瞬間、両チームのプレーヤーはコート内の正しい並び位置にいなければならない。つまり後衛プレーヤーは自分の前にいる前衛プレーヤーより後ろにいなければならない。位置は前に出ている足位置で判断する。前衛同士、後衛同士で入れ替わってもいけない。違反した場合、アウトオブポジションで反則となる。サーブが打たれた以降はどの位置に動いてもかまわない。

08.サーバー以外のプレーヤーが相手チームに対しサーバーを故意に隠すような行為をしてはならない。

09.サーブしたボールがネットに触れたら、相手コートに入ってもフォルト(失敗)

10.サーブしたボールがネットの下を通過したらフォルト(失敗)

11.サーブしたボールがアンテナに触れたり、両アンテナ間(想像延長線の間も含む)のネット上を完全に通らなかったらフォルト(失敗)

12.サーブしたボールが相手コートに入る前に味方のプレーヤーや他の物に触れたらフォルト(失敗)他の物とはレフェリー。レフェリー台、天井、ベンチ、控えの選手等。

13.サーブしたボールが相手コート外に落ちたらフォルト(失敗)

14.サーバーがサーブ順を間違えて打ち、それが分かったときは、相手チームに1点が与えられるとともに、誤ったサーバーがサーブを続けている間にあげた得点は取り消される。

2.ボールタッチ

01.腰から上のどの部分でボールに触れてもよいが、腕、手以外を故意に使用してはいけない。腰から下では一切触れてはならない。

02.味方コートにボールが入ってきてから相手コートに返球するまで最大3回ボールタッチしてよい。ただし味方のブロッカーの手に当たって入ってきたボールはあと3回ボールタッチしてよい。ブロックはタッチの回数にカウントしないからである。 ・・・4.ブロックの03に規程あり。

03.同一プレーヤーが連続して2度ボールタッチしてはいけない。たとえばツータッチ目で返球しようとしてネットにひっかけてしまいボールが跳ね返ってきた場合、ネットに当てたプレーヤーはそのボールを打ってはいけない。

04.ブロックの場合はブロッカーがワンタッチしたボールに連続してもう一度タッチすることができる。ブロックはタッチの回数にカウントしないからである。

3.返球・アタックヒット

01.アタックヒットとは、ブロック以外の、相手コートへの返球動作すべてを言う。片手スパイク、両手スパイク、パス・アタック、フェイント、相手コートに大きく返すアンダーハンドでの返球などのプレーを言う。ヒットする位置(打点)がネットより高いかどうかには関係ない。

02.アタックラインより前で相手コートに返球するときは、両足または片足がコートに着いていなければならない(つま先だけでよい)。アタックの瞬間に勢い余って、または反動でつま先がコートから離れてしまってもいけない。これはトリムバレーを軽スポーツたらしめる最も重要で基本的なルールである。アタックするつもりがなくても、たとえばツータッチ目のボールをセッターがアタックラインより前でジャンプしてトスアップしようとしたが、失敗して相手コートに直接入ってしまった場合も反則である。

03.サーブされて入ってきたボールを直接、ネット上端(2m)より高い打点でアタックヒットしてはならない。

04.護衛プレーヤーがアタックラインより前方でアタックヒットしてもよい。

05.前衛プレーヤーがアタックラインより後方でアタックヒットしてもよい。

06.アタックラインより後方でジャンプして相手コートに返球する場合は、踏み切り時も着地時も両足ともにアタックラインを踏んだり踏み越してはならない。

4.ブロック

01.ブロックとはネットに接近して、相手からの返球をネット上端より上で阻止する行為を言う。

02.ブロックは前衛のプレーヤーのみできる。

03.ブロックしてボールにタッチしても1回にカウントしない。あと3回ボールタッチできる。 ・・・2.ボールタッチの02で説明しました。

04.ブロックはジャンプしてもしなくてもよい。

05.ブロックするとき、オーバーネットしてはならない。

06.ブロッカーはブロックしたボールに連続してもう一度タッチしてもよい。ただし、この時ジャンプ中に触れたボールが相手コートに入った場合は反則。

07.サーブされて入ってきたボールを直接ブロックしてはならない。

08.1人のブロッカーにボールが瞬間的に2度触れたり、2人以上のブロッカーに同時にまたは瞬間的に2度触れても、ブロックの場合はワンタッチとする。したがって1回にカウントしないのであと3回ボールタッチできる。

5.2人同時プレー

01.同一チーム内のプレーヤー2人が同時にボールに触れた時は2回タッチしたものとカウントする。ただしブロックの場合はワンタッチとする。 ・・・4.ブロックの08で説明しました。

02.敵、味方2人のプレーヤーが同時にブロックをし合ったとき(ブロックの押し合い)、ボールが落ちた反対側のプレーヤーが最後にボールに触れたものとする。したがってボールが入ってきた側のチームはあと3回ボールタッチができる。また、ボールが床に落下してしまったら、反対側のチームの得点となる。

03.敵、味方2人のプレーヤーがネット上のボールを押し合い、ボールが止まった状態になればダブル・フォルト=敵・味方同時反則となり、ノーカウントでサーブからやり直す。

04.2人の味方同士プレーヤーがぶつかっても押しても引いてもかまわないが、1人が他の1人を意図的に持ち上げたり、支えたりしてプレーしてはいけない。ひとつひとつのプレーは一人でやらなければならない。たとえば一人が抱えあげて相手のアタックをブロックするなどしてはいけない。

6.ホールディング

01.ボールは常に瞬間的にはじくように扱わなければならない。ボールをつかんだり、持ち上げたり、すくい上げたり、横に運んだりしてはいけない。

02.また腕や脇腹などにはさまって止まった状態になってもいけない。

7.オーバーネット

01.いかなる場合でもオーバーネットしてはならない。ブロックの場合もオーバーネットしてはならない。 ・・・4.ブロックの05で説明しました。

02.オーバーネットとはネットを越えて手や腕が相手領空内に侵入することをいう。指先がほんのちょっと侵入しても反則である。

03.ただしボールがネット上端の白い帯に当たるなどした反動でネットが歪み、その結果のオーバーネットは反側ではない。

8.タッチネット

01.ネット、アンテナ、ポールに身体の一部が触れてはいけない。髪の毛やユニフォームが触れてもいけない。ただしボールがネットに当たった勢いでネットが歪みその結果のタッチネットは反則ではない。

9.ダブルコンタクト(ドリブル)

01.同一プレーヤーが連続して2度ボールタッチしてはならない。 ・・・2.ボールタッチの03で説明しました。

02.同一プレーヤーの身体の2ヶ所にボールが連続的に当たってはいけない。ただし、サーブレシーブとブロックの場合は例外とする。サーブレシーブのとき腰から上の身体の2ヶ所にボールが連続して当たっても、それが同一動作中でかつ意図的でないなら反則にはしない。 ・・・ブロックについては、2.ボールタッチの04と4.ブロックの08で説明しました。

10.パッシング・ザ・センターライン

01.センターラインを越えて相手コートおよび相手領空内に入ってはいけない。センターラインおよびその想像延長線に身体の一部が触れたり、踏んだり踏み越してはいけない。空中においても同様である。

審判

Ⅰ.審判員の役割

1.

審判団は主審1人、副審1人、線審2人、記録係2人の計6人で構成する。

2.

主審は、ゲームを管理する最高責任者で、ゲームの運営、ボールのアウト・セーフ、反則について最終判定をする。ラリーをストップさせる(デッドにするという)ことができるのは主審(場合によっては副審)だけである。つまり主審の笛が鳴るまでは、プレーは続行されなければならない。

3.

副審は主審の反対側に位置し、主審を補佐する。おもな役割はネット際のプレーやライン踏み越し(センターライン、アタックライン)についての判定、アタックの反則(ジャンプ)の判定、他コートからのボールの侵入監視(危険回避)、タイムアウトの回数確認、ローテーション確認等である。

4.

線審は、主審、副審から見て右側のコーナー付近に立ち、エンドライン、サイドラインを監視してボールのセーフ・アウトの判定、サーバーのフットフォルト、プレーヤーのボールタッチ、アンテナ外通過ボールの判定などを行う。また他のコートからのボール侵入の際にはフラッグを大きく振り、主審に知らせる。(場合によっては声を出してもよい)

5.

記録係りは主審の判定を確認のうえ、スコアボードの表示を行う。試合終了後、試合結果を記録し、速やかに大会本部に知らせる。

Ⅱ.審判員・審判団のゲーム運営要領

ゲーム開始までの要領

1.

主審はチームのキャプテンを呼んで、ジャンケンでサーブ権かコートかを選ばせる。コートを選べば自動的にレシーブからスタートすることになる。サイドが決まったら、何時何分にゲームを開始するかを両キャプテンに告げる。

2.

予定時刻になったら、笛を吹き、両チームをエンドライン上に整列させる。整列したら挨拶(握手)を交わすよう笛を吹き、両チームのプレーヤーはネットに歩み寄って挨拶を交わす。

ゲーム開始の要領

1.

挨拶が終わるとプレーヤーはそれぞれのコートに、審判団はそれぞれの所定のポジションに位置する。

2.

副審が試合ボールをサービス側のコートに転がし入れ、後衛ライトのプレーヤーに渡す。

3.

主審の笛でプレー開始。

ゲーム中の要領

主審

1.

サーバーを見て、サーブを促す笛を吹く。

2.

サービスチーム側に身体を向け、サービスの反則、ポジショニングの反則に注意する。

3.

サーブが打たれた後はボールを目で追う。ネットを通過するとレシーブ側に身体を向け、常にボールから目を離さず注視する。

4.

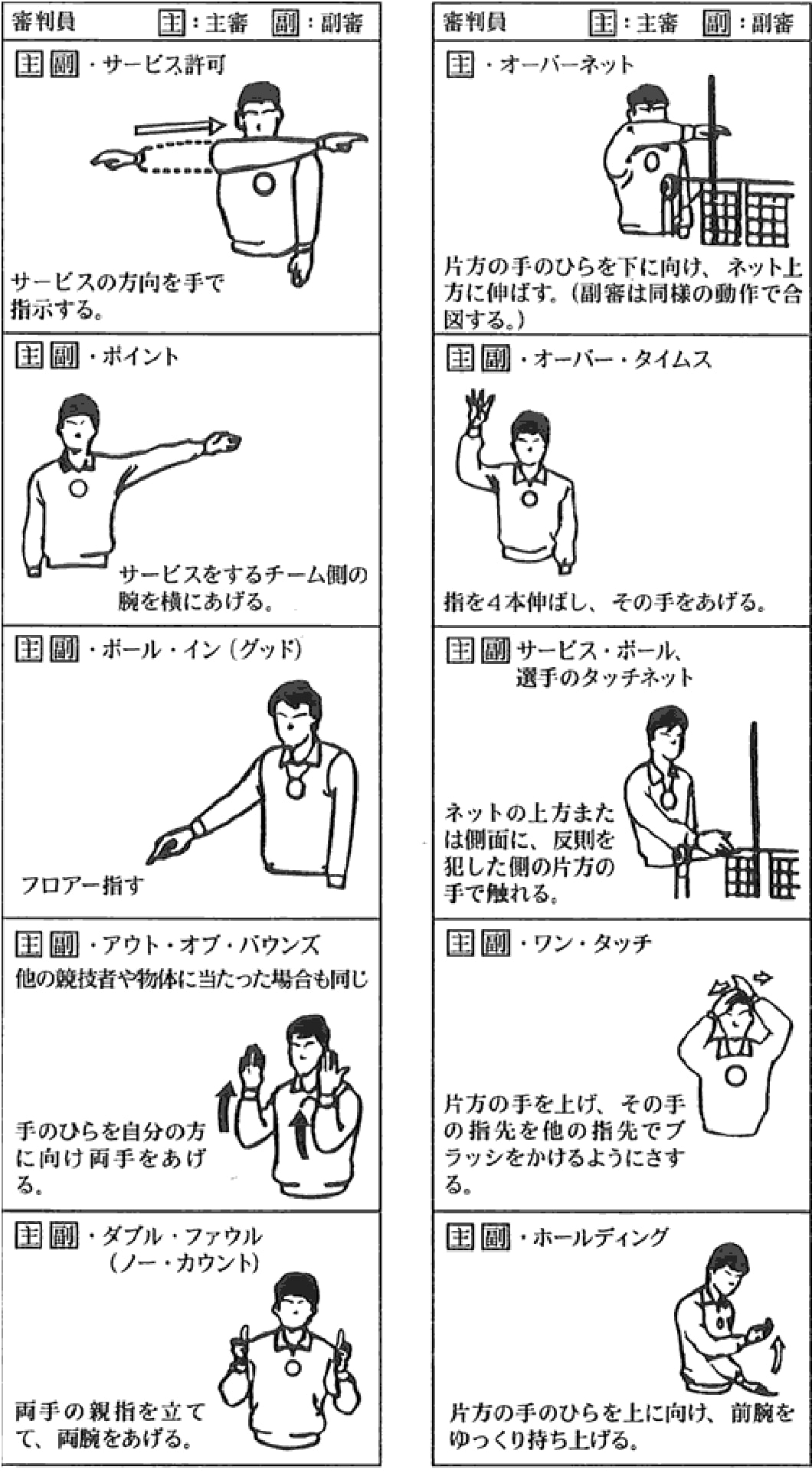

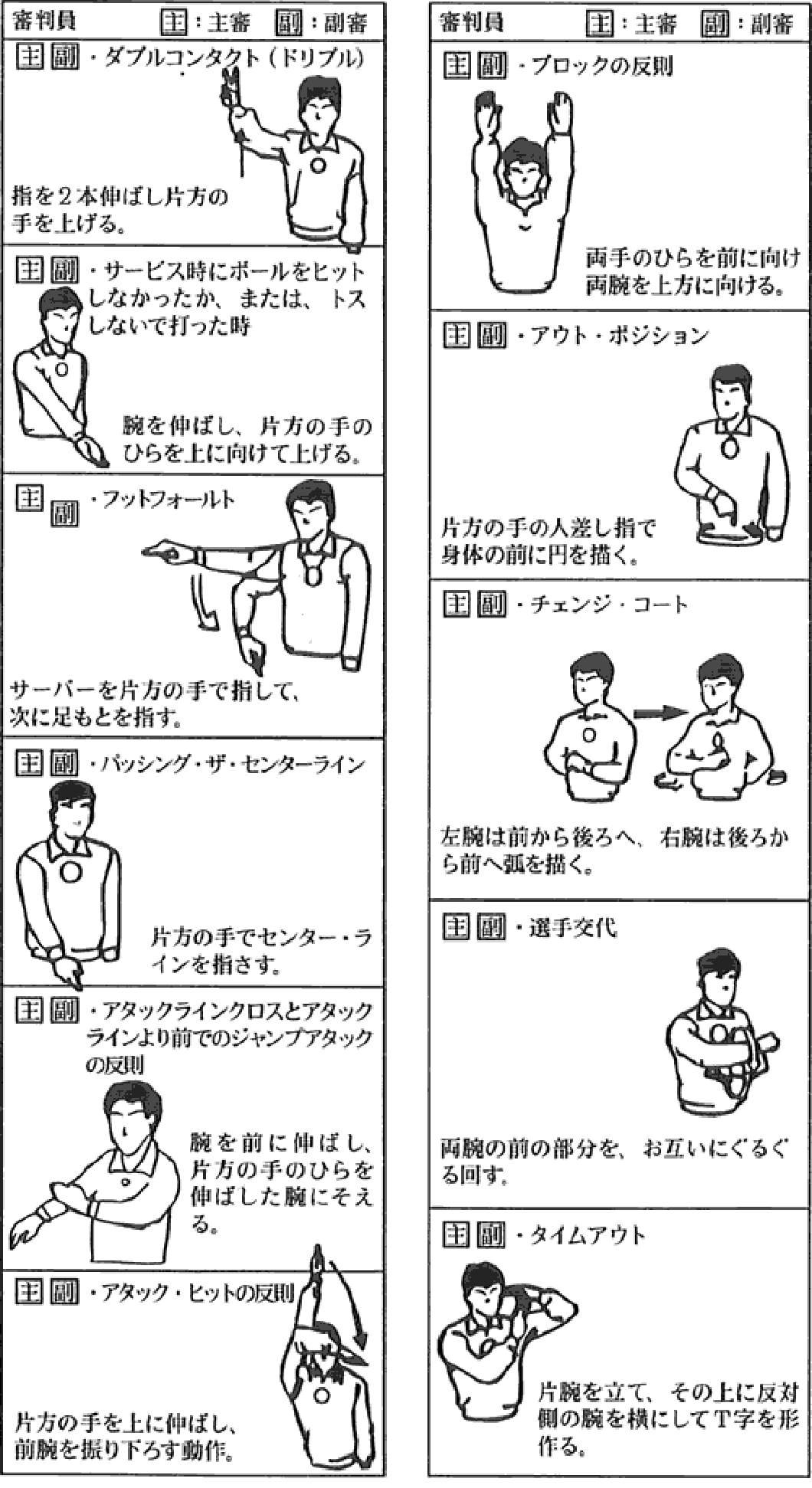

ラリー中は各プレーの反則をチェックする。反則があると即座に笛を吹き、ラリーを止める。(これをデッドになるという)そしてどちらの反則か、なんの反則かをハンド・シグナルで表す。

5.

トスアップ、アタックヒット、ブロックの瞬間は目をネット上で静止させて、プレーヤーの手とボールの接点、ネットとの位置関係(オーバーネット・タッチネット)を注視する。ボールが最終的にどちらのプレーヤーに触れたかをよく見る。そしてそのボールがどうなったか(床に落ちたか、ネットを越したか越さなかったか、アンテナに触れたか等)を冷静に判断する。またアタックの反則(ジャンプ、ライン踏み越し)にも注意する。

6.

ボールが床に落ちたら即座に笛を吹きラリーを止める(デッドになる)。そしてどちらのチームの反則かを判定する。ライン際のボールは線審の協力を得て判定する。自分の判定と線審の判定が異なる場合は主審の責任で判定を下す。

7.

主審は、瞬時に発生するプレーヤーの反則などの行為(動作)とボールのイン・アウトを冷静に見守り、ラリーの中で一番早く発生した(と判断した)反則やボール・デッド(ボールが床に落ちること)に対して笛を吹いてラリーをストップさせる。

たとえば

01.アタックラインより後方でジャンプアタックした。

02.阻止しようとした相手ブロッカーがオーバーネットした。

03.しかしブロッカーをすり抜け、ボールは相手コートに落ちた。

04.その後アタッカーは着地したが、アタックラインを踏み越えた。

という一連のケースを想定してみると、たった一秒そこそこの間にラリーをデッドにする(主審が笛を吹く)理由が三つ発生している。02、03、04である。そしてこのラリーの中で、一番早く発生したデッド理由は02のオーバーネットである。したがってオーバーネットの反則に対して笛を吹くべきである。いずれにせよ瞬時の判断である。自分の五感を信じて堂々と判定すればよい。

8.

デッドになる都度、どちらかの得点になるわけであるから、スコアボードが正しく表示されたかどうかを確認のうえ次のサービスを促す笛を吹く。

9.

作戦タイム、メンバーチェンジの要求があれば正当性を確認のうえこれを認め、笛を吹いてゲームを中断させる。このときボールを副審に渡すよう指示し、副審が保有管理する。

10.

1セットが終了すると笛を吹き、プレーヤーをエンドライン上に整列させ、ハンド・シグナルでコートチェンジの合図をし、時計と反対回りでコートチェンジさせる。第3セットはどちらかのチームが8点に達したところで、同じ要領でコートチェンジさせる。

副審

副審は以下の場合に、副審の権限(判定)で笛を吹いてラリーを止めることができる。副審が笛を吹いたらラリーは中断される。主審はなんのための笛(ラリー中断)かを副審に確認のうえハンド・シグナルで得点サイドと反則内容を指し示す。

1.

サーバーを見て、サーブを促す笛を吹く。

2.

タッチネット

3.

アタックラインより前でのジャンプアタック

4.

副審側のアンテナ外側のボール通過

5.

パッシング・ザ・センターライン

6.

他コートからのボール侵入・・・注意を促すため強く大きく笛を吹く。

7.

作戦タイムの要求・・・このときはコート全体にわかるように大きく笛を吹く。同時にハンド・シグナルを出す。そしてボールをプレー再開まで保有管理する。 副審はこれら以外では笛を吹かないが、主審には見えにくいプレーでの反則や見えにくい位置でのボールのイン・アウト、ネット際での微妙なワンタッチプレー等については主審にハンド・シグナルで伝える。ただし主審が副審の判定の判定を採用するとはかぎらない。また副審はコートチェンジの際にもプレー再開までボールを保有管理する。

線審

1.

サーブの瞬間はサーバーのフットフォルトをチェックする。

2.

ボールが床に触れた瞬間にアウト・インのフラッグ・シグナルを出す。

3.

ボールがアンテナに当たったり、外側を通過した場合は、フラッグを上げて左右に振り、反対の手でアンテナを指す。

4.

ボールがプレーヤーに触れたらフラッグを立て、他方の手のひらをフラッグの先端に乗せる。

ゲーム終了の要領

1.

主審はゲーム終了の笛を吹き、同時にハンド・シグナルを出す。そしてエンドライン上に両チームのプレーヤー全員を整列させる。

2.

笛を吹き、勝利チーム側をハンド・シグナルで示し、両チームのプレーヤーをネット近くで挨拶(握手)させる。

Ⅲ.ルール遵守とマナー

1.

トリムバレーボールにかぎらず、スポーツはフェアでなければならない。非スポーツ選手的言動はしてはならない。

2.

ルールを守ることはプレーヤーとしてまた審判員として基本的なマナーである。

3.

相手チームのプレーヤーや審判員に対し、不快な言葉を浴びせたり、口汚くののしったり、人身攻撃などを決してしてはならない。プレーヤーが審判に文句を言ったり、暴言を吐いたりすると審判は「そのような行為はやめるように」警告することができる。繰り返せば反則として相手チームに1点が加わる。さらに非スポーツ選手的行為の度が過ぎると退場処分となる。退場はその試合の間コートに入れない。したがって退場処分の結果、そのチームに交代要員がおらず6人でのプレー続行不可能となり試合を放棄せざるをえない状況もありうるので。十分に注意されたい。

4.

審判員はルールを曲げて自分流の勝手な解釈に基づく判定をしてはならない。「少しくらいなら・・・」「大目に・・・」「相手側に目をつむったのだからこちら側にも・・・」「せっかく拾ったのだからここで反則をとったらしらける・・・」といった、雰囲気を重視したり情状酌量を加えることは厳に慎まなければならない。ゲーム管理の責任者である審判員がルーズなゲーム運営をすると大会全体がフェアでなくなってしまい、結局楽しくなくなる恐れがあるからである。審判員は正しいルール解釈に基づき、毅然とした判定をするよう心がけねばならない。

5.

市民大会等、当協会が主管もしくは主催する公式試合におていは、本「競技規則」を遵守してゲームが進められなければならない。

Ⅳ.図説「審判員のハンド・シグナル」

Ⅳ-1

Ⅳ-2

作成者

浦安市トリムバレーボール協会 2005年